【思考してみる】レース後のご褒美、ズラしてみない?

みなさん、レースを楽しんでいますか?

やりきった達成感、アドレナリンが駆け巡った後の心地よい疲労感。最高ですよね。そして、多くのサイクリストが頭に思い浮かべるのは、キンキンに冷えたビールと、胃袋にガツンとくる脂っこい食事ではないでしょうか?

「今日くらいはいいだろう!」

「頑張った自分へのご褒美だ!」

分かります、痛いほど分かります。私もかつては、ゴールラインを越えた瞬間から「今日の打ち上げ、何食べようかな…」と、そればかり考えていましたから(笑)。

でも、ある時からふと思ったんです。

「そのご褒美、本当に今とると満足度を爆上げできるのかな?」

今回は、多くの人が”当たり前”だと思っている「レース直後のご褒美」という慣習に一石を投じ、「ご褒美をズラす」ことでの幸福度&成長度について掘り下げてみたいと思います。

決して、ご褒美がダメとか、終わった後の解放感を楽しむのはいけない!という記事ではないので安心してください(;’∀’)あくまで、考え方を増やすことで選択の幅が広げようという趣旨です(^^)

ご褒美のタイミングをズラすメリット

まず、なぜご褒美をズラした方が良いのか?メリットは至ってシンプルです。

- 内臓への負担軽減と回復の最大化:レース後の私たちの体は、見えないダメージで満ちています。筋肉はもちろん、極限状態を支えてくれた内臓も相当なストレスに晒されているんですよね。

そんな疲弊しきった胃腸に、アルコールや高脂質な食事を放り込むのは、正直に言って”追い打ち”です。 本当に体が求めているのは、消化が良く、枯渇したグリコーゲンと傷ついた筋繊維を修復するための栄養素。ここで適切な栄養補給ができるかどうかで、翌日以降の回復スピードが劇的に変わってきます。 - 次のトレーニングへのスムーズな移行回復が早まるということは、それだけ早く質の高いトレーニングを再開できるということ。レースの疲労をダラダラと引きずってしまい、結局1週間まともに走れなかった…なんて経験、ありませんか? ご褒美を1日か2日、グッとこらえる。たったそれだけで、次の目標に向けたスタートラインに、より早く、より良いコンディションで立つことができるかもしれません。

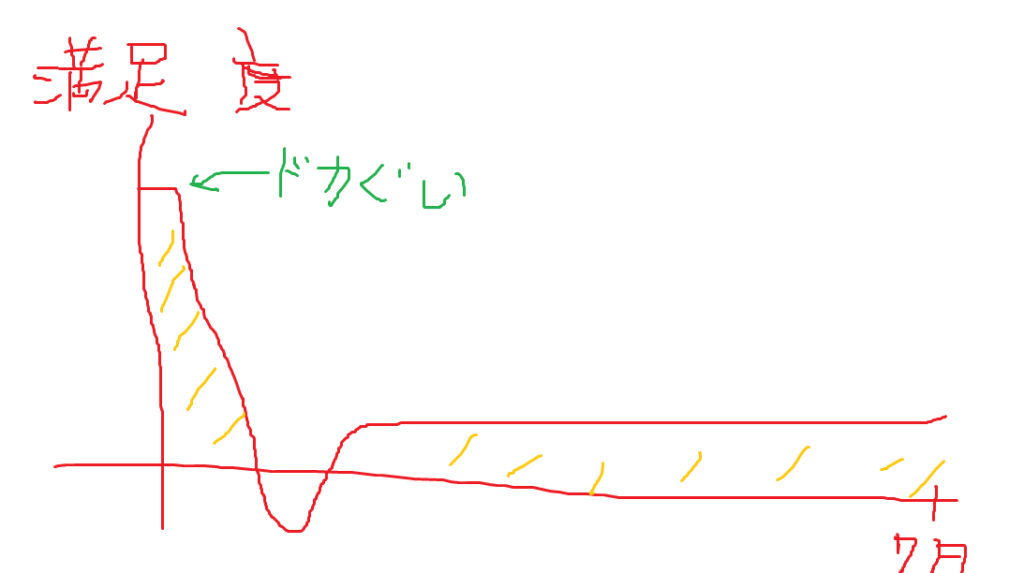

こちらはイメージですw

満足度を長期的に考えるなら黄色の面積を増やすのがベスト。

だとすると、初日に一気に食べるより分散したり、体調の良い後日に回すのもありかもしれません。

とはいえ、欲望は早く解放してあげないとフラストレーションにもなるので調整は必要ですね。

みんながご褒美と言っているのはバイアスによるもの?ダブルバインド?

「でも、みんなやってるじゃん?」

そう、これこそが思考停止の入り口です。心理学でいうところの**「バンドワゴン効果」や「同調圧力」**に近いかもしれません。「頑張った後にはご褒美」というストーリーが、あまりにも強力で、一種の集団催眠のようになっているのではないでしょうか。

さらに厄介なのが**「ダブルバインド(二重拘束)」**という状態。

- メッセージA:「速くなりたければ、節制し、ストイックにトレーニングしろ」

- メッセージB:「レースが終わったら、仲間とパーッと打ち上げするのが最高だ」

この二つの矛盾したメッセージを無邪気に受け入れてしまうと、「レースが終わった瞬間だけは、何をしても許される」という都合の良い解釈が生まれます。しかし、私たちの体はそんなに器用ではありません。ゴールラインを越えた瞬間に、急に暴飲暴食OKな体に切り替わるわけがないのです。

もしかしたら、「お疲れ様ビール」という名の呪縛に、私たちは知らず知らずのうちに囚われているだけなのかもしれません。

自分にとってのベストとは?

じゃあ、どうすればいいんだ?という話ですが、結論から言うと**「自分にとってのベストを試行錯誤して見つける」**しかありません。

トッププロがレース後にパスタを食べているからといって、それが自分に合うとは限らない。大切なのは、自分の体の声に耳を澄ませることです。

「本当に今、カツカレーが食べたい?それとも、具沢山の温かい味噌汁の方がホッとする?」

この問いかけ一つで、行動は変わるはずです。本当にコンディションが整った週末に、「よし、今週頑張ったし、体も回復した!」と心から納得した上で、美味しいものを食べに行くという、自分にしか無い選択肢をたくさんアウトプットできる考え方で、満足度とコンディション両方高められるかもしれません。

反対にストイックなメンバーに囲まれていたら、ご褒美を多くするという選択肢が自分にとって最善かもしれません。

大会までのモチベを考えて、その翌日までの誓約もあり

もちろん、「レースが終わったら、あの店の焼肉を食べるぞ!」という目標が、辛いトレーニングを乗り越えるための強力なモチベーションになることは否定しません。むしろ、大いに活用すべきです。

長期視点でレストを考えると何が正解?

ロードバイクは1日で終わるスポーツではありません。シーズン全体、いや、5年、10年と付き合っていく生涯スポーツです。

一つのレースで燃え尽き、その後の不摂生でコンディションを崩すのは、あまりにもったいない。大会後のレストは、次のステージへ進むための重要な準備期間です。

ただし、休むにしてもトレーニングするにしても義務感は捨てましょう。

アナタにとって、ホントに大事なものは何ですか?

幸福度は長期視点で考えよう

「レース直後のビール」がもたらすのは、瞬間的な、いわばドーパミン的な快楽です。しかし、その代償として翌日以降の不調が待っているとしたら?

一方で、「ご褒美をズラす」戦略がもたらすのは、ベストコンディションを維持し、次の目標を達成していくことで得られる、持続的なセロトニン的な幸福感です。

どちらの幸福を大切にしたいか。答えは明白ですよね。目先の快楽に飛びつくのではなく、長期的な視点で自分の幸福をデザインしていく。そんなクレバーなサイクリストでありたいものです。

大会前のレスト量で考える

私たちは大会前、「テーパリング」といって、計画的に練習量を落として本番にピークを合わせますよね。これはもはや常識です。

では、大会後の「逆テーパリング」とも言うべきリカバリー戦略を、どれだけの人が意識しているでしょうか?大会前のピーキングと同じくらい、大会後のディトレーニング(回復)も計画的に行うべきなのです。

レース前から「ゴール後3日間はこう過ごす」と回復計画を立てておく。ここまでできて初めて、一つの「大会」というプロジェクトが完了すると言えるのかもしれません。

これも、人と合わせるのはナンセンスだと思います。

個人のCTLやテーパリング期間の内容で変わってくるはずです。

科学的な推論としては?(AIの推論力も借りてみた)

最後に、この「ご褒美をズラす戦略」が、いかに科学的合理性に基づいているかを検証してみましょう。AIの力を借りた内容が下記になります。

1. 生理学的側面:体は「修復モード」に入っている

- 筋損傷と炎症: 過酷なレースによって筋繊維はズタズタに傷つき(専門的にはEIMD:運動誘発性筋損傷)、体は炎症反応を起こしています。この状態でアルコールを摂取すると、血管が拡張して炎症を悪化させる可能性があり、回復を著しく遅らせます。

- グリコーゲンの枯渇: 体内のエネルギー源であるグリコーゲンはほぼ空っぽ。体は一刻も早くそれを補充しようと、糖を取り込む能力が最大限に高まっています。これが有名な**「ゴールデンタイム」です。このタイミングで摂取すべきは、高脂質な食事ではなく、速やかに吸収される糖質と、筋修復を助けるタンパク質**です。

- 消化器系の機能低下: レース中は、血液が筋肉に優先的に送られるため、胃腸への血流は低下しています。消化能力が落ちているこの状態で、脂っこい食事や大量の固形物を詰め込むのは、消化不良や胃もたれの原因となり、栄養吸収の効率を下げてしまいます。

結論:レース直後の体は、パーティーモードではなく、緊急修復モード。そこに投入すべきは、”ご褒美”ではなく、優秀な”修復資材”なのです。

2. 心理学的側面:報酬系をハックせよ

- 遅延 GRATIFICATION(満足を遅らせる力): 有名な「マシュマロ実験」が示すように、目先の欲求を我慢し、より大きな未来の報酬を選ぶ能力は、成功の重要な要素です。「レース直後のビール」というマシュマロを我慢することで、「より速い回復と、次のレースでの成功」という、より大きな報酬を手に入れることができます。

- 目標設定理論の応用: 「レース完走」という目標が達成されると、人は一時的に目的を失い、モチベーションが低下しがちです。そこで、「完璧なリカバリーを成功させる」という短期的な次の目標を即座に設定する。これにより、行動の空白期間がなくなり、レース後の数日間を有意義に過ごすことができます。ご褒美は、その「リカバリー成功」という目標を達成した後に設定すれば良いのです。

Gemini推論: つまり、「ご褒美をズラす」という行為は、単なるストイックな精神論ではありません。それは、体の生理学的な要求に素直に応え、心理学的な罠を回避し、自らの報酬系をコントロールすることで、長期的なパフォーマンス向上を実現するための、極めて高度で知的な戦略と言えるでしょう。

まとめ

仲間との打ち上げが、何物にも代えがたい素晴らしい時間です。

そして、「ベストな選択はなんなのか?」と一度立ち止まって考えてみる。そして、自分なりの最適なリカバリー方法とご褒美のタイミングを見つけ出していく。

その試行錯誤のプロセスこそが、あなたをより強く、より賢いサイクリストへと成長させてくれるはずです。

次のレース後、何を選びますか?

義務感に囚われていない自分が選んだ選択が、あなたの未来を変えるかもしれません。